- 课程概述

- 课程设计

- 课程视频

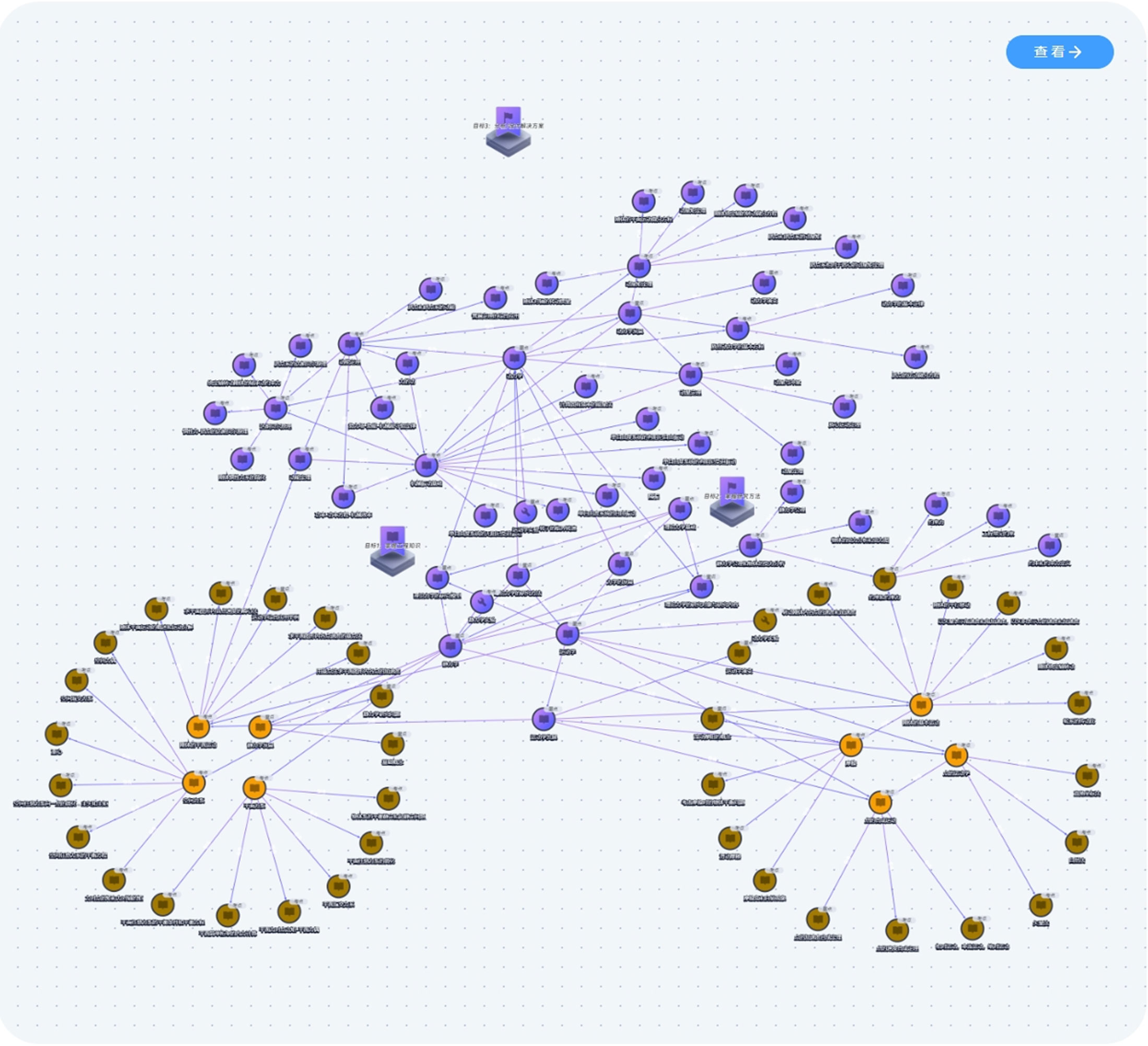

- 课程图谱

- 教学资源

- 课程考核

- 课程评审

- 教师团队

- 课程背景

- 课程目标

- 课程设计原则

- 课程特色

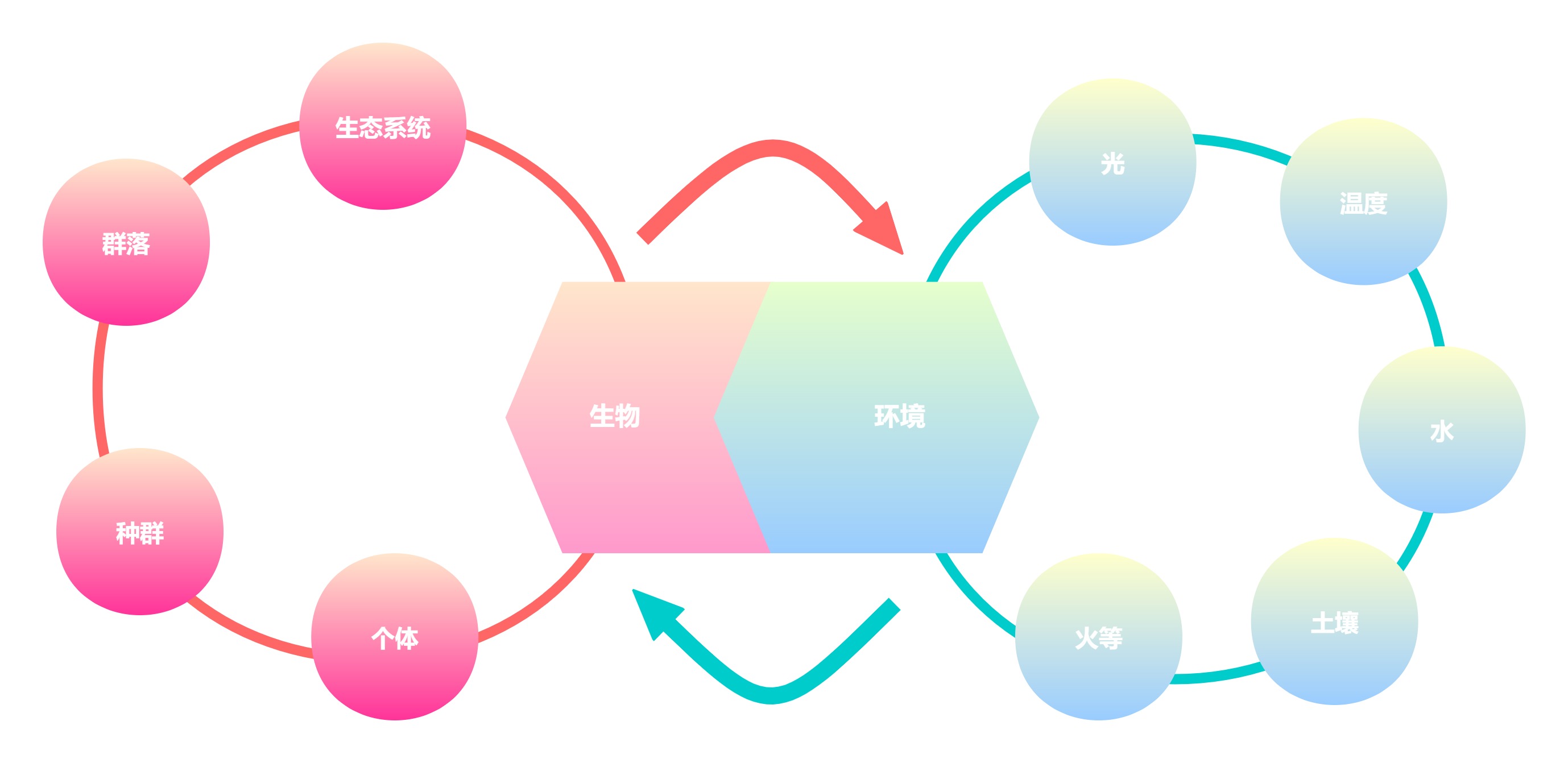

- 课程知识逻辑

- 课程计划表

(1)使学生掌握生态学的基本概念和原理;

(2)培养学生的生态思维、人与自然和谐共存的理念;

(3)培养学生应用有关生态学理论思考与解决实际生态问题的能力。

(1)循序渐进原则:因势利导,促进学生的广泛参与和思考;

(2)启发式教学原则:授课过程中避免平铺直叙,尽量举例说明各个知识点;

(3)理论联系实际原则:避免空洞讲授,提高教学的趣味性。

第一章 绪论

课时目标:了解恢复生态学作为国际前沿学科及社会重大需求学科的重要意义及恢复生态学的定义、学科发展历史及未来趋势

1.1恢复生态学的学科意义

1.2恢复生态学的定义及学科发展阶段

第二章 退化生态系统

课时目标:了解生态系统的退化现状,掌握退化生态系统的涵义生态系统退化的主要原因。

2.1生态系统的退化现状与退化原因

2.2生态系统退化的驱动力

2.3生态系统退化的特征

第三章 生态恢复的基础理论

课时目标:掌握生态恢复的重要基础理论间的相互关系以及自我设计与人为设计理论的区别与联系

3.1生态恢复的理论基础

3.2自我设计的生态恢复理论

3.3人为设计的生态恢复理论

第四章 生态恢复的技术背景

课时目标:掌握恢复生态学的目标、原则、程序、技术体系以及其相关延伸。

4.1生态恢复的目标和原则

4.2生态恢复的程序

4.3生态恢复的技术体系

4.4生态恢复的模式、方向与评价

4.5生态恢复的社会生态学信息

第五章 退化生态系统的恢复

课时目标:了解各类生态系统生态退化的恢复方式

5.1退化森林生态系统的恢复

5.2退化草地生态系统的恢复

5.3退化海岛生态系统的恢复

5.4退化农田生态系统的恢复

5.5湿地生态系统的退化与修复

5.6外来生物入侵的概况

5.7入侵地的生态恢复

第六章 被破坏地的生态恢复

课时目标:了解各类被破坏地的生态恢复方式

6.1废弃矿区和采石场的生态恢复

6.2侵蚀地和沙漠化地的生态恢复

6.3自然灾害导致破坏地的生态恢复

第七章 景观、区域及全球尺度生态恢复

课时目标:了解生态恢复的各个尺度以及其区别和联系

7.1生态恢复的宏观尺度及其推绎

7.2景观尺度上的生态恢复格局与过程

7.3区域尺度上的生态恢复

7.4全球变化的概况

7.5全球变化与生态恢复

第八章 受胁迫种群和生境的生态恢复

课时目标:了解受胁迫种群和生境的生态恢复方式

8.1受胁迫种群的保护与生境的生态恢复概述

8.2受胁迫种群的保护和生态恢复与生境恢复的整合

8.3遗传多样性的恢复

第九章 城市地区的生态恢复

课时目标:了解城市地区的生态恢复方式

9.1城市生态系统的特征及导致退化的主要生态问题

9.2退化城市生态系统恢复与重建的程序

9.3城市森林的生态恢复

第十章 生态恢复的社会、经济和文化

课时目标:了解生态恢复在社会、经济和文化等不同角度的作用

10.1生态恢复的社会学

10.2生态恢复对可持续发展的贡献

10.3生态恢复的经济学

《恢复生态学》是首批国家级一流本科课程,具有重大社会需求。有效地恢复退化的生态系统,依赖于恢复生态学理论和技术的不断发展,以及生态恢复人才的成长。本课程系统性地总结了生态系统退化的特征与机制、生态恢复的理论框架与技术方法,并按照不同的恢复对象、退化程度和空间尺度分别介绍了生态恢复实践的恢复模式和成功案例。阐述了恢复生态学与社会、经济和文化的关系,从更高层次阐明恢复生态学对于人类社会发展的重要意义。